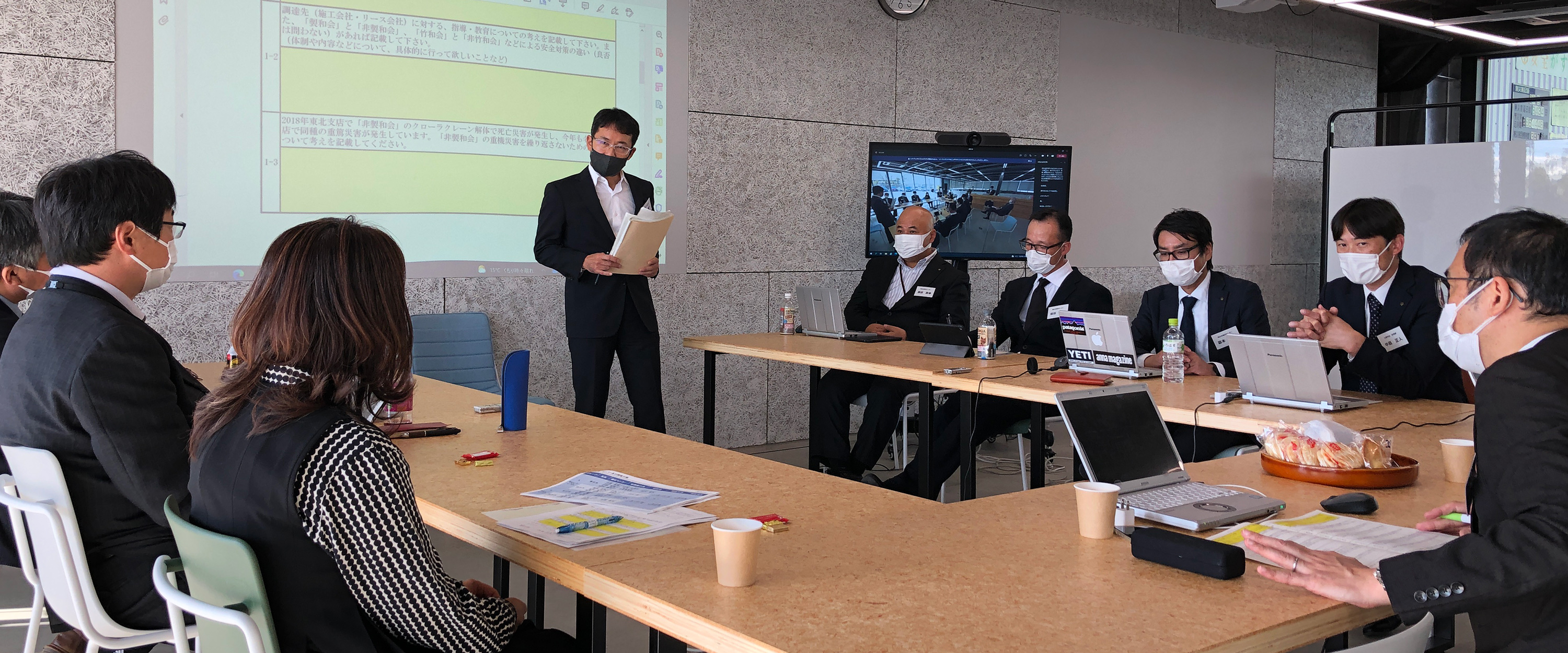

座談会1日目(年代:40~50代)

「機材センターが2030年に目指す姿」

- 鈴木

- 抜本的な生産性向上と働き方改革が当社の喫緊の課題です。作業員不足や4週8閉所などによる稼働日数の減少に対応していくためには、更なる機械化・ロボット化や大型ユニット化等による省力化工法などへの取り組みが求められますが、それらの実現に向けて注力すべき点やアイデアを聞かせてください。

- 中島

- 4週8閉所や時間外勤務の減少に対応するには、川上で如何に作り込んで、後戻りなくスムーズにものづくりを進めるかが、働き方改革の実現へ向けた一番の近道だと思います。

長期的にはデジタル社会になっていく中で、当社はBIMをものづくりの中心に据えるという方針で動いていますので、BIMデータを今後はロボットなど色々なものへつなげていくことを思い描きながら進めて行くことが大事だと思います。

人は「昼は働いて夜は寝る」という習性を持っていますので、一つは人とロボットが昼と夜を助け合えるようなイメージかと思います。その可能性としては、夜間にBIMデータで墨出し・掃除・運搬してくれるなど、できる範囲からつながっていけば良いと考えます。 - 田中

- 自動運搬とかいろいろ実験していますが、もうすぐ4週8閉所の期限が迫っている中で、夜間の自動運搬の実現はまだまだハードルが多く、スケジュール的に厳しいと感じます。飲食店などでロボットが運んでくるところを見かますが、それで働く人の効率が上がっているとは思えず、たぶんまだ邪魔しかしていなくて、客寄せのアピールに過ぎないと思います。

- 嘉本

- 実際問題、段差を越えるとか、想定外のところに物が置かれているとか、そういう課題はまだまだいっぱいあると思います。ロボットだけ単体で考えるというよりは、建物自体がそんな設計になっているとか、それに応じた施工計画をするとか、ロボットを活かせるような環境整備を合わせてやっていかないと実現は難しいと思います。

- 原田

- 杭打機の夜間自動運転について、2020年に開発テーマを申請して承認されましたが、予算がなく1年間で終わってしまいました。杭工事を担当している人は工期が厳しく、夜やってくれと言われることも多くて大変な思いをしていますので、夜間の自動掘削は是非実現したいと思っています。

- 豊田

- オペレータが持っている感覚を機械化するのがすごく難しいと思います。揚重機でしたら夜間にものを運ぶことはできると思いますが、杭工事だとどうしても近隣だとか、そっちの方でもNGになってくると思います。一番やり易いのは、構真柱を夜間で自動溶接することだと思います。オペレータの感覚を機械化できるようになれば実現に近づくと思います。

- 鈴木

- 小林(良)さんが事前アンケートに「今一番時間がかかる事を調査して機械化・ロボット化していく」と非常にシンプルで良いことを書いていますが、具体的なイメージはありますか。

- 小林(良)

- 機材センターは揚重というイメージがありますが、揚重だけではなくて、作業所でこういうところに時間と手間がかかっている、というものをもっと探してそこを機械化していけば効果があると思います。

- 嘉本

- 単純に作業所のニーズは常に調べておく必要があり、それに対する機械開発と投資も継続していく必要があります。

生産性を上げていくには、大型ユニット化が一番手っ取り早いと思います。大型ユニット化を作業所でやろうとすると、場外に必要なヤードを確保するとか、場外から如何に効率よくものを運んでくるかも重要な課題だと思います。そうした課題に機材センターがどのように関与して応えていくのか考えていく必要があると思います。 - 鈴木

- 八重洲の作業所の工事用エレベータでは、夜間は揚重センターの14名で約100回の揚重を行っています。台車を山積みで降ろしたり、産廃を引きずり出したり、不要な高所作業車を降ろしたりとか、14名で苦労してやっていますが、何を改善したら良いかを突き詰めないと更なる生産性の向上につながっていかないと思います。本当に手間が掛かっているのは何なのかについて皆さんの意見を聞いてみたいと思います。

- 嘉本

- 各階に物を配る作業があると思いますが、それを仕分けするのに時間が掛かっているように感じます。コンテナに何階に入れる資材をまとめて入れておいて、コンテナごと1回の揚重で上げておけば、揚重作業をかなり効率化できると思います。コンテナに積めるのは日中でも良くて、夜間はそれをパッケージで入れ込む、そんな揚重の仕組みができれば、単純に揚重作業だけを見れば、かなり効果が上がると思います。

- 鈴木

- 八重洲の設備工事では、三菱電機ロジスティクスという会社で、いろいろなメーカーの資材を倉庫に入れて、そこでフロアごとに仕分けをして作業所に搬入する、場外ロジスティックをやっています。

やっぱり、小林(良)さんが言ったことが原点で、手段から先行するのではなくて、一番時間と手間がかかっていること、この調査をしっかりした上で機械化・ロボット化を進めて行くことが大事だと改めて思いました。 - 鈴木

- 次に、ICT・情報化・デジタル化へ向けて機材センターの対応力を高めるために何が必要か皆さんの考えを聞いていきたいと思います。

- 嘉本

- 大阪の技術部の情報グループが作業所の情報インフラ対応やデータ整理などをしています。機材センターの対応力としてその業務をそのまま求められるのか、もっと違うレベルのものが求められるのかがまだよくわかりませんが、いずれにしてもそれに対応できる人材が機材センターに今はいないのが現状です。そういう情報関連を業務にするのであれば、それに特化した人材を採用から含めて考えていく必要があります。

- 中島

- 作業所においてWi-Fi環境は必須になってくると思います。先程、名古屋サテライトの見学で出口さんから説明があったTSUNAGATEのような技術がもっと進化していくべきです。技術研究所や作業所をよく知っている機材センターの連携によって、そういう技術が生まれてくると思います。そういった意味で、機材センターはICTや情報化を加速させる大事な部署になると思います。

- 嘉本

- 今後は作業所内で電子機器を使うようになっていくので、Wi-Fiに限らず、それがつながらないと仕事にならないようになると思います。TSUNAGATEに限らず、色々なやり方があって、当社はどのやり方を標準にするのかを明確にして、それに作業が発生するのであれば、機材センターがやるのか朝日興産がやるのかなどを整理していくことになると思います。

- 小林(智)

- IoTでタワークレーン等の故障情報がメールで届いたり、稼働データが蓄積できるようになっていますが、活かしきれていないように感じています。故障情報をキャッチして早期に復旧したり、稼働データを揚重計画に活かしたり、情報化を進めるとともに、情報を活かす技術力や応用力を身につけていかなければいけないと思います。

- 松岡

- 新しい分野を開発するには柔軟な発想力が求められるので、機材センターの皆さんの自己啓発の機会として、異業種研修などがあると良いのではないかと思います。

あと、位置プラスを高所作業車に使っていますけど、高所作業車の位置が分かったとしても、一番手間の掛かる鍵の管理が減っていないので、その手間を軽減できるように開発改良して欲しいと思います。 - 鈴木

- 少し毛色が変わった話題になりますが、50~100年後に実現したらいいなと思う基礎工事用機械についてアイデアがあれば聞かせてください。超高層建物の解体など、基礎工事以外のアイデアでも結構です。

- 原田

- 基礎工事用機械は先程話をした自動掘削を実現したいと思っています。クレーンについてはワイヤーロープにフックを吊るす構造が何十年と変わっていないので、具体的なイメージはありませんが、油圧を使って上げるとか、もう少し違った発想の揚重ロボットなどを作れると面白いなと思います。

- 小林(智)

- 私は映画の見過ぎかもしれませんが、人の3倍位の大きさの人型ロボットを人が操縦して解体工事ができれば良いなと思います。超高層ビルの屋上でロボットが建物を壊して開口に投げ入れる、やっていることは解体重機と同じですけど、なんか違うと思うんですよね。

- 鈴木

- 建物は人が執務する空間で設計されているので、人よりも大きいサイズのロボットで壊すのは理に適っていますよね。左手で掴んで右手から火が出て切るような機能があれば面白いですね。

- 松岡

- 基礎工事で土が出ない工法、汚泥とか出なければ良いですよね。

- 豊田

- 工法としてはあります。鋼管杭がそうですが、鉄の価格が高いのであまり採用されていません。

- 洗

- 海外製で鹿島建設が輸入したもので、掘った土を周りの孔壁に押し付けて排土がない工法がありますが、デメリットとして周りの地盤を押してしまうので、近接する建物等に影響する危険性があります。

- 豊田

- 基礎工事はインフラに影響することが結構あります。地盤改良などでも敷地境界から10m程度離れていても、ガス管を押して協議になることもあります。その点、鋼管杭は画期的で、周辺地盤への影響も少なくて、土も出なくて、建物がなくなると逆回転すると抜けるので、発想は画期的なんですけど、中々世に普及していないのが現実です。

- 鈴木

- 時代によって100年後の環境問題は今とは違うでしょうし、今は鉄の価格が高いと言っても将来は変わることも考えられるので、鋼管杭も見直される時期が来るかもしれませんね。

建設機械

建設機械